前沿拓展:演员王韬的个人资料

辛德勇

由于对外部世界认识的生疏,在清朝末年,守旧势力还顽固阻挠向国外派遣外交使节。为此,当时主持外交事务的恭亲王奕䜣,不得不通过各种变通方法,逐渐实现这一目的。

同治五年(1866年),奕䜣首先以委派人员组团游历,作为初的试探形式。取得积极果后,又选用刚刚卸任的美国驻华公使蒲安臣(Anson Burlingame),作为朝廷的使节,尝试出访,以回避麻烦的“礼仪”问题。

蒲安臣(Anson Burlingame)

在这一系列试探获得成功之后,才在光绪元年(1875 年)正式向西方派驻外交使节。

在这里,就是要向各位同学讲述中国走向世界的这一艰涩历程。

清廷启动这一进程的基本历史背景是,清朝道光二十年(1840年)爆发的鸦片战争,极大地改变了中国朝野上下看待外部世界、特别是西方列强的态度。出于“开眼看世界”的迫切需要,综合介绍世界各国概况的《海国图志》(1842年)和《瀛寰志略》(1848年)很快相继问世。这两部书都是由中国学者根据相关资料撰述。几乎与此同时,还另有一部由澳门土生葡人玛吉士(José Martinho Marques)辑译的《新释地理备考全书》(1847年)在广州刊刻出版。

通过这几部地理著作,使广大中国知识阶层,对世界各国有了基本的了解,但书中的内容还比较笼统,而且出自辗转辑录,缺乏直接的观察。

一、清廷初次派员赴西方“游历”

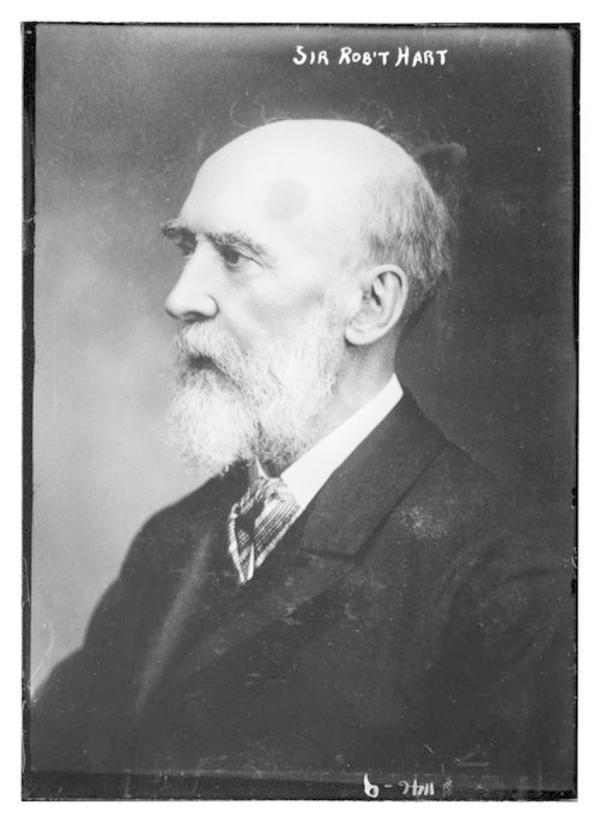

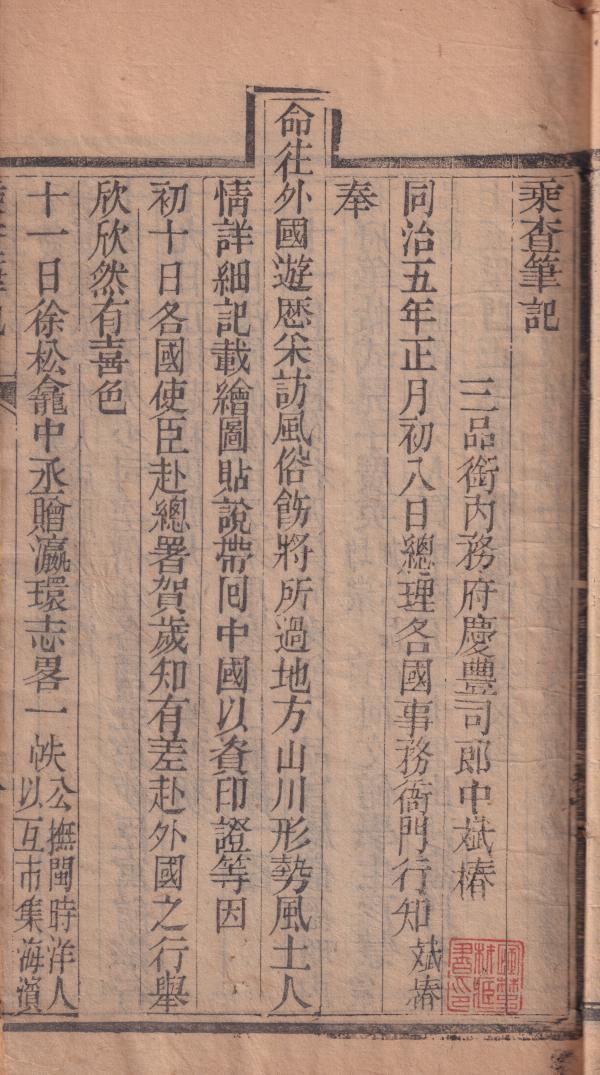

同治五年正月初六(1866年2月20日),为直接考察欧洲的情况,恭亲王奕䜣奏请清廷,接受海关总税务司英国人赫德(Sir Robert Hart,字乐彬)的建议,决定由“总理各国事务衙门”主持,派遣前襄陵知县斌椿(字友松)携其子笔帖式广英(字叔含),随同回欧洲度假的赫德,亲赴法、英、德、俄等欧洲九国考察,这也是中国人第一次专门为考察西洋情况而出国远行。

斌椿的随行人员,还有同文馆之英文馆学生德明(字在初,又称张德明,后改名张德彝)、凤仪(字夔九)和法文馆学生彦慧(字智轩),一行总计五人。

选用斌椿的原因,主要是当时他已受赫德延聘在海关衙署办理文案有两年上下,其子广英亦一并受聘襄办,与洋人打交道有一定经验,而且赫德对他也比较了解。

斌椿一行此番西游的主要目的,是亲身考察欧洲各国的实际情况,但由于并不是正式持节出访,在清廷官修本朝编年史《清实录》中,仅简约记述为:“总理各国事务衙门奏,酌派前任山西知县斌椿,率同官生等前赴外国游历,采访风俗。从之。”看似无足轻重,实则这次出访西洋,在清朝外交史上具有重大意义。

我们若是把眼光向前追溯,便可以看到,早在道光二十四年九月(1844年10月),法国派遣来华的使节喇堮呢,就曾向两广总督耆英讲述西洋各国的外交通则云:“伊等西洋诸国,若遇两相结好,必须各派使臣,往来聘问。因此,倘中国亦可仿办,伊国当遣使进京朝见,即留驻京城;中国亦可遣使至伊国都城驻扎,庶两国消息常通,方可互相帮助。”这本来是一项十分合理的提议,可是却被耆英视作“越分妄求”,当即予以拒绝 。

后来至咸丰六年六月十一日(1856年7月12日),美国总统致国书于清廷,同样在提出“合众国驻扎中国之大臣要在辇毂之下居住”要求的同时,邀请清朝“简派大臣,亦驻扎该国华盛顿城内”。

姑且不论这一方案首先是以外国使节驻留清朝京师为对等前提,而这一点直到咸丰八年(1858年)清朝在第二次鸦片战争中战败,从而不得不签订《天津条约》之后,才得以逐渐实现,仅仅就清王朝单方面的障碍而言,派遣使臣主动出洋外访,对待西洋人的礼节,乃是朝廷的头等大事,也是让洋务派感头疼的事情。

为避免守旧势力纠缠不清,奕䜣干脆不给这些派出人员任何官方的身份,只是让他们以民间“旅游者”的面目出行。即使如此,也不能派遣有头有脸的朝廷命官。于是,先说是要打发一两个“微员末秩”的同文馆学生,出去增广见闻,裨益学业;再以其少不更事而有可能贻笑外邦为由,提出让“老成可靠”的卸任知县斌椿“率同前去”。

究其本意,实质上是以斌椿为特派使节,而令德明等同文馆学生做随行通事,故斌椿本人谈及这些同文馆学生的身份和时人贵荣为德明的行记作序,俱以“翻译官”称之,德明本人也自称系“膺命随使游历泰西各国”。

如此蒙混其事,是典型的中国式官场手法,万一这些人在国外出洋相,做出有损大清朝颜面的事情,奕䜣便很容易撇清干系。

事实上,从事这样的考察,是清王朝向西洋各国派驻外交使臣所必需的前期准备工作;更准确地说,或许为派遣驻外使节来探路试水,才是奕䜣如此大费周章的主要动机。当时在北京担任同文馆总教习的美国传教士丁韪良(W. A. P. Martin),谓斌椿堪称“某种外交侦察员”,所说能得其要领。

总理各国事务衙门是在此前一年的年底也就是同治四年(1865年)十二月间向朝廷奏上派员出国考察的请求,而赫德自言他在1861年到达北京之后,即曾向总理衙门力陈“几乎没有任何一点能再比在每个条约的王廷建立常驻使节的需要,更为强调、更为频繁地了”。

后来赫德向总理各国事务衙门建议派人随他出洋考察的时候,便是将这次游历,看作为清朝“在每个条约的王廷建立常驻使节”预做准备的一项先行步骤。

由于如前所述,奕䜣奏请清廷派遣斌春等出行时,提出这是海关总税务司赫德(Sir Robert Hart)的建议,西方学者述及清末遣使出洋一事,往往简单相信赫德上述说法,单纯归功于彼。

赫德(Sir Robert Hart)

其实,清廷考虑委派使节出洋,其决定性因素并不在于赫德是否提出这样的建议。盖自道光二十四年法国向清廷提出委派大臣驻外的愿望之后,西洋各国使节不断要求清朝互派使臣,前往其国,都遭到严辞拒绝。

咸丰八年(1858年)五月签订的《天津条约》,至同治七年(1868年)五月,将满十年。当时清朝与英国约定,条约有期以十年为限,期满前六个月“先行知照酌改”。其他各国,由于有利益均沾之约,估计会同时提出修改条约的要求。

奕䜣考虑到同治六年十二月间“即是先期六个月,届时英国必有照会前来,恳请更议”,“以求大遂所欲”,而其他各国“自亦必一律办理”。于是,未雨绸缪,便在同治六年五月至九月间,上奏朝廷,呈请预做应付的准备。其中亟需应对的一件事项,就是外派使节这一棘手问题。

作为主管洋务的官员,奕䜣本人自然会更早有所准备,做到心中有数,所以他才会在派遣斌椿等人出游的奏折里谈到“臣等久拟奏请派员前往各国”这样的话。后来至蒲安臣(Anson Burlingame)正式出使欧美之前,奕䜣更清楚讲述说:“本大臣早欲请派中国官员前往各国,惟未经历练,恐于外国风土人情不甚相习。”

与奕䜣一同署理总理衙门事务的军机大臣文祥,同样力主遣使出洋,总理衙门章京方浚师在起草蒲安臣一行出行的章程时,也对他讲道:“公于出使事宜,蓄志久矣。”

因此,同治五年这次安排斌椿等人西行,就应该是为此而做的一种准备和试探,而奕䜣先搬出赫德的建议做话头,不过是担心阻力太大,为保全自己官位,姑且借水行舟而已。

须知就在前此一年的同治四年,恭亲王方以违忤慈禧太后旨意而被撤去议政王号,慈禧且以奕䜣“植党擅政,渐不能堪”而欲重治其罪,为此险遭不测。因而,他不能不分外小心。

在清廷决定派遣斌椿诸人出洋十三天之后的同治五年正月十九日(1866年3月5日),奕䜣向同治皇帝呈上赫德派遣驻外使节的建议。有意思的是,这一天正是斌椿等人原定离京启程的日子(实际上因大沽口结冰,轮船不能入港,推迟一日动身)。

奕䜣先奏请派人随赫德出国考察,再在他们正式启动行程之后才转呈赫德设置驻外使节的建议,应是担心同治皇帝一旦反对外派使节,会连同派员出国考察一并加以否决。

同治五年这一年,对于洋务派官员来说,在不止一个方面,都是具有关键意义的一年。

李鸿章正是在这一年冬天,“购办泰西机器,仿其制度,创局制造枪炮”,亦即正式运作设在上海的所谓“江南制造总局”;与此同时,奕䜣又奏请在天津设局制造军火。

另一方面,当时愚顽守旧势力在朝野上下都具有强大声势。譬如,斌椿一行在当年十月初七(1866年11月13日)由欧洲回到京城,十月二十一日(1866年11月27日)浙江巡抚马新贻便上奏同治皇帝说,赫德等人“所请派官往驻彼国”,乃是“与我使臣以秉政之虚名,即借口要挟,以求秉中国之大政。因之随其爱憎,更易百官,颠倒庶务,以重离我百姓之心,时虽中外大臣忠义豪杰,亦将拱手而莫可如何”。

朝廷封疆大吏竟然如此胡言乱语,不着边际,尤可见大清王朝与世界隔阂之深与派员出使之难,奕䜣不能不慎之又慎。

与此同时,英国驻华参赞威妥玛(Thomas Francis Wade)也通过奕䜣向清廷恳切陈请,谓“派委代国大臣驻扎各国京都”,此乃“中华全取其益者”,因“现际天下大乱之时,须行尤甚。盖泰西诸国,素以相派大臣为尽往来之礼,亦同礼者联为局中,不同礼者视为局外”。

一个月后,任由慈禧太后垂帘施政的同治皇帝,就在上谕中针对赫德和威妥玛的建议明确表态说:“至所论外交各情,如中国遣使分驻各国,亦系应办之事。”圣上旨意一旦确定,奕䜣安排斌椿等人出国考察的意义,也就更加清楚地凸现出来,此即清人俞樾所说清廷“出使之权舆”。

民国时陈恭禄撰著《中国近代史》,虽然对斌椿此行的成,颇有微词,但在论述清朝派遣驻外使臣一事时也特别指出,在这之前,还有两件与其密切相关的重要事项,其中之一,便是“派斌椿等游历”。

考虑到德明后来出任驻英国和意大利等国公使的事实,尤其容易理解由中国人自己来直接体察西方世界所取得的认识,对减除“隔膜”以顺利适应驻外生活,应当具有很大帮助。

二、斌椿等人的行记及其价值

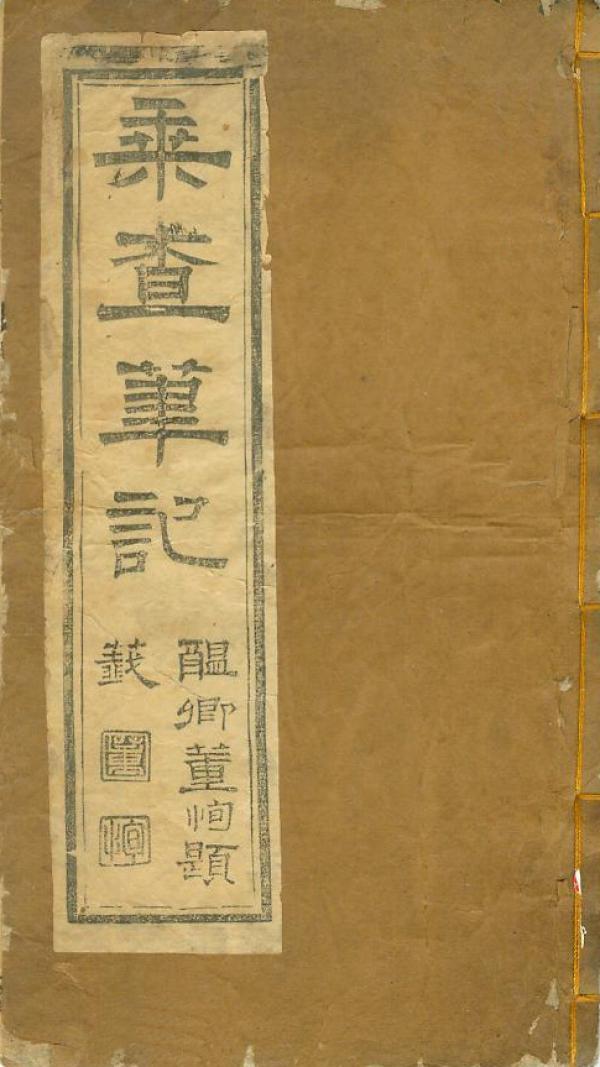

斌椿等人这次西行,留下几种行记。其中重要的一种,是斌椿本人撰写的《乘查笔记》。

《乘查笔记》书影

由于斌椿一行在欧洲停留的时间比较短,加在一起还不到四个月,大有走马观花的意味。近人陈恭禄对他们在欧洲的活动和收获颇为不满,乃纵笔贬斥说:“言、不明其思想制度,宴会之时,目视男女共席,相交言语,而以中国固有之道德论之,则乱男女之大伦,而为夷狄之陋俗,自无深切同情了解之可能性,其原定计划先往欧洲,后游美国,乃至欧洲不愿游美,乘轮而回,自无良好之印象。其所著之笔记,偏重于海程宴会,固无影响于国内。”

溯其渊源,这种说法很可能是陈氏盲目袭用了美国学者马士(Hosea Ballou Morse)等人的看法,道听途说,以讹传讹。

如马士在研究清代对外关系时对斌椿此行的评价,更为糟糕,甚至可以说是做了的诋毁:“斌椿一行计划还要前往华盛顿,但是这个计划被放弃了。事实上,这位代表对于在那些旅行中的种种不适感到厌恶,他对于这些的风俗习惯,用一个顽固者和一个满洲人的一切憎恶观点来表示嫌弃;他从一开始便感到苦闷,并切盼能辞去他的任务而回到北京去。他的旅程缩短了,他被准许于八月十九日由马赛启航,以脱离他精神上由于蒸汽和电气所造成的惊心动魄景象,和由于到处看到的失礼和恶劣态度在他的道德观念上所造成的烦恼。他并未使人们对于中国的文明得到良好的印象,而他对于西方也没有欣赏的事物可以报告;他的使命必需肯定为一种失败。”

这些似是而非的结论,都来自赫德的私人通信和其他一些在华欧美人士的论述,应该说充斥着西方人的误解和偏见,而晚近出版的《剑桥中国晚清史》则基本沿承了这种论调。

真正结合当时的历史背景并认真阅读斌椿等人的行记,就不难看到,这种煞有介事的说法存在很大问题。

首先,除了为外派使臣铺路这一潜藏的内在动机之外,从表面形式上看,朝廷交给斌椿一行的具体任务,只是“沿途留心,将该国一切山川形势、风土人情随时记载,带回中国,以资印证”;奕䜣后来更清楚地讲,乃是“略访其风俗人情”。

斌椿此行并没有而且也不可能承担深入认识西方社会制度、思想文化的任务,而在这短暂的不到四个月时间内,破天荒般地初入泰西列国的斌椿,能够克服种种不适,细心观察,在所著《乘查笔记》里,将“所经各国山川险塞,与夫建国疆域,治乱兴衰,详加采访,逐日登记。……至宫室街衢之壮丽,士卒之整肃,器用之机巧,风俗之异同,亦皆据实书,无敢傅会”,平心而论,已经殊属不易,没有理由再加以苛责。

后来至光绪中期,洋务派官员薛福成谓“中国之习知西事,盖自近年轺车四出始”,因身历其事,有切肤的体会,此语可谓洞悉三昧,而斌椿正是那第一个远涉重洋的人。

在中国历史上,像斌椿《乘查笔记》这样的出使行程记录,来也有自,宋人使辽、使金之所谓“语录”,即其先例,而对比存世此等出行报告,可知斌椿载记之详明,自远出于宋人之上而不知凡几,真不明白陈恭禄指斥斌椿之“年老力衰,懒于动作”,究竟是从何谈起。

其次,陈恭禄和马士批评斌椿对西方社会,多感不适,乃至憎恶嫌弃,鄙视诸如男女共席之类的举止为“夷狄之陋俗”,为此取消预定的赴美行程,提前回国,可见他对西洋社会“自无良好之印象”,或曰“他对西方也没有欣赏的事物可以报告”,故所撰行记,仅仅“偏重于海程宴会”而已,或者用康有为的说法,谓乃“无稍讲求之者”,这些说法,纯属一派胡言,与实际情况完全不符。

从前述事情缘起可以看出,奕䜣对这次出游人员的选择,理应慎之又慎,斌椿其人既不应如此守旧,也不会对大事略无“讲求”。

斌椿返程至香港,赋诗言志,表述此行心态,自豪地写道:“久有浮海心,拘虚苦无自,每于海客来,纵谈羡无已。人云风涛险,恐君不堪此,雨楼亦致书,劝我言止止。今春朝命宣,仓卒束行李。巨舰出直沽,壮游从此始。”可见,对认识西洋列国面貌怀有强烈愿望,应是奕䜣选中斌椿的一个重要原因。

亲眼目睹斌椿出行经过的美国传教士丁韪良也讲述说,正是由于他本人“表示愿冒风浪之险”,才被选中远赴西洋;类似的记述,也见于徐继畬为《乘查笔记》撰写的序言当中,乃谓“华人入海舶,总苦眩晕,无敢应者”,而斌椿则虽“年已周甲,独慨然愿往”。既然怀揣这样的思想观念,也就不应出现陈恭禄等所说各项问题。

事实上,在奕䜣的相关奏章里,从未提到有过“前往华盛顿”的计划,而斌椿作为朝廷命官,也不敢擅自更改朝廷确定的行程。因此,所谓游历美国的安排,恐怕只是出自赫德个人的意愿。没有朝廷的指示,斌椿当然不会按照赫德的旨意行事。

通读《乘查笔记》,我们可以看到,斌椿对西洋列国的方方面面都是赞赏有加。

如就总体感觉而言,在英国时对皇太子云:“中华使臣,从未有至贵国者,此次奉命游历,始知海外有此胜境。”在回答维多利亚女王对英国“土俗民风”看法的问询时又讲道:“伦敦屋宇器具制造精巧,至一切政事,好处颇多。”

不仅于风光名胜之外,十分注重观察产业制造等实用技艺,而且还特别关注英国的议会制度,系“各乡公举六百人,共议地方公事。意见不合者,听其辩论,必俟众论佥同,然后施行,君若相不能强也”。这种对政体的观察和认识,岂能如陈恭禄仅以“海程宴会”概括之?而且舍此政体,尚有何更甚于此者在?

关于男女两性之间的行为举止,其未至欧洲时在船上即以欣赏的笔调描摹所见情景云:“惟太西各大国,则端正文秀者多,妇女亦姿容妙曼,所服轻绡细縠,尤极工丽。每起,则扶掖登船楼,偃卧长藤椅上,其夫日伺于侧,颐指气使,奉令维谨。两餐后,掖行百余武。倦则横两椅并卧,耳语如梁燕之呢喃,如鸳鸯之戢翼,天真烂漫,了不忌人。” 此非“深切同情了解”而谓何?字里行间岂有一丝一毫憎恶或是嫌弃的意味?

斌椿所撰行记,经整理抄录,在他回国一个多月后的同治五年十一月二十一日(1866年12月27日),很快就由奕䜣进奏皇宫,上达天听。虽然同治皇帝只是批下“知道了”三字,没有表述具体看法,但书中记述的海外见闻,对其看待西方世界的观念不可能毫无影响。

至于在民间层面,王韬如下记述,当足以说明其风行一时的情况:“同治五年,朝廷特遣三品大员斌椿出使泰西诸国,随员数人。在英京时,日出眺览,搜罗奇异,恢扩眼界,真有见所未见、闻所未闻者,如园囿中之珍禽怪兽,不可名状;水涌地中,有若喷珠溅雪;机坊中飞梭运轴,不藉人工,皆水火二力之妙。凡其制作,无不巧夺天工,至于山川风土,亦皆触景异观。登临采访之余,殊深兴感,故各人于耳目所及,寄诸吟咏。遄归之日,著有《乘查笔记》一书,已刊板于京师,一时通国传观,抄襄阳播掿之词者,顿为纸贵。”——此书对于开拓国民视野的作用,是显而易见的。

除了普通文人士大夫之外,斌椿的行记,对清朝当轴秉政的要员了解西方社会,也产生了积极影响。

例如,曾国藩和李鸿章等人就曾谈道:“自斌椿及志刚、孙家榖两次奉命游历各国,于海外情形,亦已窥其要领。如舆图算法、步天测海、造船制器等事,无一不与用兵相表里。凡游学他邦得有长技者,归即延入书院,分科传授,精益求精。其于军政、船政,直视为身心性命之学,今中国欲仿其意而精通其法。”

由此可见,陈恭禄氏谓《乘查笔记》其书“固无影响于国内”以及马士谓清廷派遣这些人的使命“必需肯定为一种失败”,均非实情;时人王韬谓“斌公奉命游历各国,中外之交渐恰”,方属中肯的评价。

三、蒲安臣(Anson Burlingame)的出使

斌椿《乘查笔记》直接的社会作用,是行记中反映的情况,表明西洋各国迫切期望清朝派遣使臣,交涉国事,而且各国都能够很好地礼遇清朝使臣,中国人也完全可以远涉重洋,出使泰西列国。因而,足以促使奕䜣等洋务派官员大大增强外派使节的决心。

斌椿一行从北京出发一个月以后,垂帘听政的慈禧太后即以同治皇帝的名义,针对赫德、威妥玛的建议,明确指示总理各国事务衙门说:“中国遣使分驻各国,亦系应办之事。”接奉这一谕旨,奕䜣心里自然会稍微踏实一些,于是便设法进一步推动此事。

在斌椿等人回到北京几个月后的同治六年五月至九月期间,在准备应对英国等国在换约时可能提出的要求时,奕䜣呈请将外派使节之事,作为一项事关紧要的重要预案,加以考虑,“未可视为缓图”。

在这一年九月十五日(1867年10月12日)的奏折里,奕䜣提请将“遣使”等六项问题,亦即所谓《总理衙门条说六条》,“饬下盛京、直隶、两江、闽、粤、湖广、江苏、江西、浙江、山东各将军督抚及南北通商大臣,各抒所见”,以便“合力同心,共图良策”。

奕䜣此举,台面上的理由,是“臣等逆料各国来岁种种不情之请,必将纷至沓来,但使无甚关系,仍当酌度权宜。倘或万不可行,断无迁就之理,纵至决裂,亦非臣等所敢游移。然决裂而不豫为之备,不可也,决裂而不共为之备,尤不可也”,而“如此重大事务,臣衙门独行己意,于理既有所不可,于事亦有所不宜”。所以,需要相关大臣,共同商议。

实则奕䜣所说“不宜”独行其事,主要是顾虑“自古中国与外国联和,从无善策,况今日外国偪处于中国都城,而又滨海沿江要害之区节节盘踞,实为创局。此时兵力财力两有不逮,早经外国人暗中觑破”,在这种情况下,清廷实际上并没有多少与洋人讨价还价的本钱,折冲处置既然本无善策,就需要这些封疆大吏来“公商酌定”,共同承担责任。

奕䜣自己后来说这道奏章之内的“遣使一节,本系必应举行之事”,他之所以“明知必应举行而不敢竟请举行”,乃是“尚待各处公商,以期事臻妥协”,这实际上已经清楚说明了这一点。

除了上述这些直接与洋务相关的滨江沿海区域的重臣之外,奕䜣在这份奏折中还特别提到,应命总理船政的沈葆桢和陕甘总督左宗棠一同参与商议此事。

船政是重要洋务,自属“交涉事宜”,而且设在福建的船政局本来就是洋务派官员构筑的一个重要据点。沈葆桢是船政局的现任主管,左宗棠则“前在闽浙总督任内,创议船政,……去闽之后,遇有船局陈奏事件,仍由沈葆桢会衔”,也就是依旧参与处置船局重要事务。

奕䜣虽同时并提沈、左两人,且谓两人不仅“素办洋务”,清楚轻重深浅,“以大局为重”,故“请一并饬下,通筹合算,纤细酌核”,但讲沈葆桢只是虚词,而以办理船政名义拉进来更具实力的左宗棠才是其实际用意。官样文章背后暗藏的玄机,应是左宗棠与之见解相合,能够大力支持奕䜣的主张。

果然,左宗棠在当年十月二十五日(1867年11月20日)上奏朝廷,对“遣使”一事予以明确支持,且从中外交涉的大局着眼,指出“夷务之兴,其始由于中国不悉夷情,而操之太蹙、疑之太深,遂致决裂不可收拾”,故“正赖遣使一节,以诇各国之情伪,而戢公使之专横”。

值得注意的是,在左宗棠的背后,还有两位更有分量的大员,这就是曾国藩和李鸿章。这几位重臣之间,渊源殊深,在这一点上,意见也完全一致。

得到同治皇帝和实力强臣的认可之后,奕䜣便在左宗棠上奏的次日(1867年11月21日),着手操持外派使节的事情。

此前奕䜣在九月十五日为“遣使”等事奏上《总理衙门条说六条》时,虽然提出了倾向于“遣使”的看法,但同时也指出“中国出使外国,其难有二:一则远涉重洋,人多畏阻,……一则语言文字尚未通晓,仍须倚恃翻译,未免为难”。

左宗棠没有看破其中奥妙,傻乎乎地上来帮助出主意,以为“海禁大开以来,江浙、福建、广东沿海士商,经历各海国者实不乏人,其中亦有通晓各国文字者,……精为访择,必有可应命者”。

实际上奕䜣对此,早已心中有数,所说两点困难,不过是在刻意为他预定的人选营造进身的台阶而已。因为若仅仅是想找一个既通晓西洋语言文字而又不畏远洋险阻能够出使的人,随同斌椿出游的德明,事实上终也加入了这一次的使团,岂不正是现成的人选?

左宗棠和绝大多数清朝官僚大概根本没有想到,奕䜣为大清国选中的首位远赴欧美的使臣,竟然是个洋人,——这就是即将离任回国的美国驻华公使蒲安臣(Anson Burlingame) ,清廷给他的正式身份,是“办理各国中外交涉事务大臣”(实际上多径称“办理中外交涉事务大臣”)。

从表面上看,选用蒲安臣作为清朝的使节,可以解决奕䜣所说的两个难题,即不存在畏惧远涉重洋的问题和语言文字的障碍,但究其实质性原因,还是长期以来令清廷困惑不已的中外“礼仪”问题。

所谓“礼仪”问题,麻烦的地方不在于中国使臣向欧美各国的君主行什么礼,而是按照国际交往上的对等原则,中国使臣在外国君主面前行用了什么礼节,对方也就有理由要求他们在北京的使节遵行同样的礼仪。

西洋君主并不要求外国使节跪拜,如后来中国使臣“抵英吉利岛国,见其女君,礼节不过进退三鞠躬而已,彼此立谈,无拜跪之文,赞以美词,循旧典也”。可是,清朝要求外国使节觐见中国皇帝则必须跪拜,这才是中国向国外派遣使节大的障碍。

李鸿章虽然赞同遣使出洋,但也深知礼仪问题之不易处置,他想出的解决办法,是“中国使臣往见外国君主,照行外国之礼,则外国使臣入觐我大皇帝,亦当照行中国之礼”。不过这种诡谲说辞,直如小儿戏语,洋人根本不会理睬。

江苏巡抚李瀚章在考虑使臣在外的礼仪问题时,也曾设想过类似的方案,谓之曰“中国、夷狄各行其礼”,但他自己也感到这是根本行不通的事情,以为“中国设若准遣使往聘,如行夷礼,未免蹈自即于夷之讥;若行华礼,又嫌以华臣而屈膝于夷之诮”,所说虽然尚颇有隔膜,却可以看出,拜会西洋君主的礼仪,确实是一件让大清朝廷深感为难的事情。

上一年命斌椿率人出国,只号称游历而不名作使臣,所顾虑之“礼节一层”,主要就是这一问题。

现在委任美国旧臣作为清朝的特使,同样也是为回避中国臣子对待洋人的礼仪,因为蒲安臣终究与国人具有本质性差异,洋人不好援例行事,故奕䜣上奏云:“臣等公同商酌,用中国人为使,诚不免于为难;用外国人为使,则概不为难。”

即使如此,清廷对蒲安臣此行可能引发的对等要求,还是戒心十足。譬如,明确告知他不要向各国君主直接呈递国书,以防驻京西洋使节援例要求觐见同治皇帝,难免又要引发跪拜与否的“礼仪”之争。

延聘蒲安臣为特使,虽然免却了礼仪上的麻烦,却造成了将中国外交拱手托付给洋人的尴尬问题,清廷不可能完全信任蒲安臣,奕䜣更不愿意在这一问题上授人以柄,他必须设法控制蒲安臣的活动。

为此,五天以后(同治六年十一月初一,1867年11月26日)就又奏请海关道志刚和礼部郎中孙家榖,以“办理中外交涉事务大臣”身份,“会同蒲安臣前往各该国”,规定蒲安臣“无论何项大小事件”,都要一一告知这两位中国大臣,并分别给予蒲安臣和志刚、孙家榖两方面各自一枚木质关防,令其可以分别向朝廷报告情况,以相牵制。

为这一使团起草“出使条规”的方浚师曾明确讲到,制定这一条规的宗旨,便是“专重中朝两使,故于印用关防,须由志、孙两使主持,不使他人干预,亦防其渐也”(在这种安排之下,他甚至以为“蒲安臣一席,似乎蛇足”)。但为回避“礼仪”问题,志刚和孙家榖要尽量避免觐见各国君主,即使偶尔相遇,也要“概免行礼”。

蒲安臣、志刚和孙家榖一行人等,从同治六年十二月(1868年1月)出发,到同治九年十月(1870年11月)返回京城,前后历时将近三年,行经美洲和欧洲很多,总理各国事务衙门称其“历聘十有一国,奔走十余”。

使团当中操纵实际交涉事务的志刚,归国后撰著有一篇行记,记述出使见闻,题作《初使泰西记》。

关于蒲安臣、志刚和孙家榖一行人这次出使西洋,在沟通中国与欧美各国关系方面的作用,可以举述瑞典、荷兰、丹麦三国的反应,以见其积极成。

在这次蒲安臣等人出使所至各国当中,瑞典、荷兰和丹麦三国在接到中国的国书之后,当即回复国书,交由使臣带往中国,热情地表达了与中国平等交往的愿望。不仅如此,丹麦还另行委派司格(优礼乌斯斐德力克·司格)作为 “特派钦差大臣”,在志刚等人回国途经上海而尚未返抵京城时,先行来到北京,致国书于同治皇帝曰:“前因大皇帝简派钦差大臣蒲安臣、志刚、孙家榖等,特至本国京都,意甚殷爱,本君主极为喜悦,愿将此喜悦之凭,昭著于大皇帝之前,……以致衷怀钦慕之意。”

史称丹麦此举,系“报中国简派使臣蒲安臣、志刚、孙家榖使丹之聘也”。这样的反馈,对清廷决定外派常驻使节,自然会有所促进。

瑞典《新画报》(Ny Illustrerad Tidning)上的清朝使团成员画像

经历这样一番用心良苦的试探之后,清廷始决定在光绪元年,向一些欧美,派遣常驻外交使节。《清史稿·交聘年表》对此记述说:“同治中志刚、孙家榖之出,是为中国遣专使之始;光绪建元郭嵩焘、陈兰彬诸人分使英、美,是为中国遣驻使之始。其时以使俄者兼德、奥,使英者兼法、义、比,使美者兼日斯巴尼亚、秘鲁,而日本无附近之国,则置特使。甲午以后,增置渐多,迄于宣统,俄、英、法、德、和、比、义、奥、日本皆特置使。……有约之国,惟葡萄牙、瑞典、那威、丹马诸国无驻使,有事则以就近驻使任之。”至此,故老的中国,始走向由欧美列强所主导的近代国际社会,逐渐融入这个陌生而又新奇的世界。

责任编辑:于淑娟

校对:徐亦嘉

拓展知识:演员王韬的个人资料